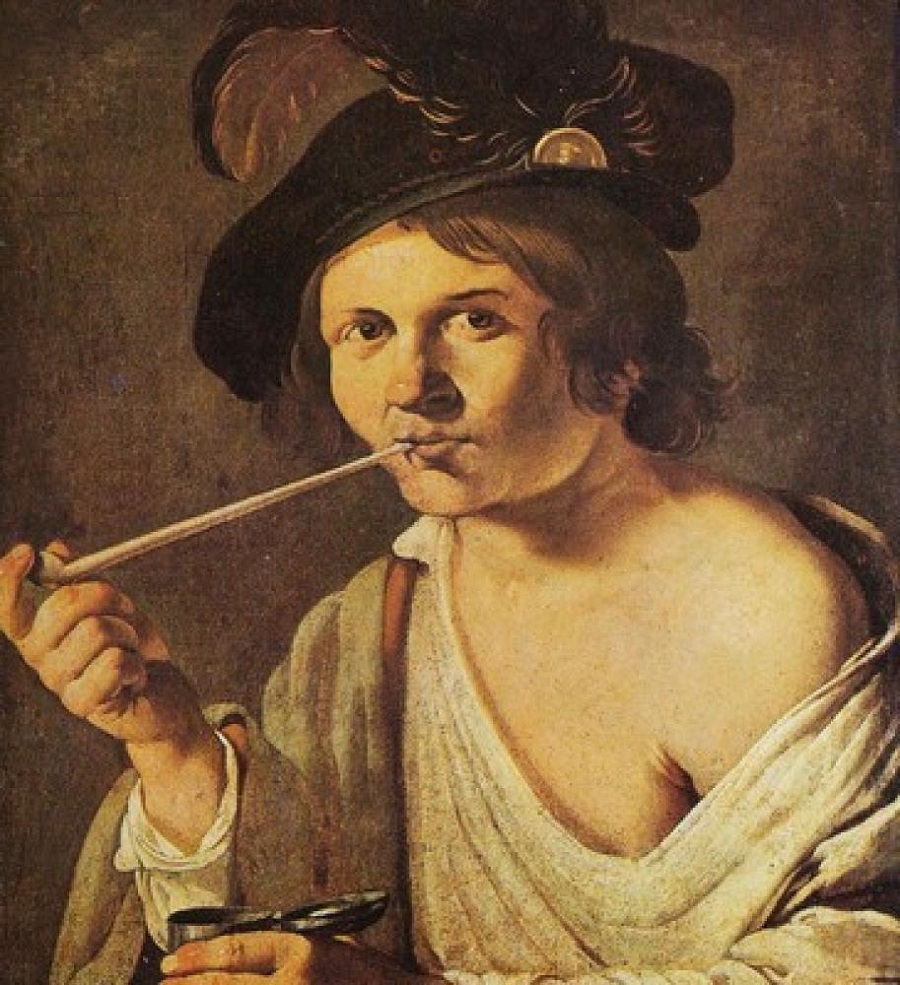

Il nome di Masaniello, al secolo Tommaso Aniello d’Amalfi, è connotato ad un’immagine che tocca la leggenda astorica e al rivalutazione storiografica per la sua partecipazione alla rivoluzione napoletana che esplose tra il 7 e 16 luglio del 1647 nel vicereame spagnolo di Napoli durante la Guerra dei Trent’Anni.

Nato nei pressi di piazza Mercato a Napoli, il 29 giugno del 1620 come certificò il poeta Salvatore di Giacomo, dove oggi ancor dimorano le effigi marmoree della sua tomba nei pressi della basilica della Vergine del Carmine, a dar maggior risposta all’appellativo di amalfitano è stato lo storico Giuseppe Galasso rinvenendo la matrice ispanica nell’allontanare Masaniello da loco simbolo della pulsione commerciale e politica dell’allora vicereame.

La rivolta di cui fu protagonista Masaniello costituiva ad un complesso di tumulti esplosi nelle principali città della Sicilia in una fase coeva.

Ad accentuare l’aggressività e il capovolgimento organizzato da varie personalità politiche come il giurista e canonico Giulio Genoino, vi fu la mancata abolizione della gabella sulla frutta proposta al duca d’Arcos a causa del gioco di scambio tra nobiltà napoletana e il sistema politico spagnolo.

Masaniello capeggiò la rivolta che esplose definitivamente durante i primi festeggiamenti per la festività della Madonna del Carmine tra il 6 e 7 luglio.

Ma come spesso è stato omesso, la figura di Masaniello non evocava, come invece ha proposto la storiografia di stampo risorgimentale la cacciata della corona di Spagna, in un’epoca di forte assolutismo, piuttosto Masaniello e la cerchia di lazzari, richiedeva l’intervento reale allo scopo di ridare un cursus lecito alla giustizia e alla tassazione economica dinanzi allo strapotere dei gabellieri, sponsorizzati dalle manovre della nobiltà partenopea.

Analoga problematica ha spesso riguardato il governo tenuto da Masanielo, breve e sotteso da trame interne, su cui pendevano gli interessi politici del Genoino, ma anche degli Arpaja, mentre si avvicinavano le grinfie francesi dei duchi di Guiza.

Eletto capitano del popolo, attenendosi ad alcune disposizioni contro gli oppositori, nonostante il carattere integerrimo di Masaniello, la strategia politica del Duca d’Arcos riuscì ad isolare questi grazie all’apporto dello stesso Genoino che abbandonò del suo supporto il capo-popolo, temendone l’autonomia e il consenso conseguito.

Il duca d’Arcos giurando presso il Duomo di Napoli di dar adito alle richieste del popolo napoletano verso la Corona spagnola, spodestando però il contributo recato dal Masaniello stesso.

Gli ultimi istanti della vita di Masaniello sono costellati dall’accusa e dall’infamia verso la sua persona, che vanno dalla pazzi, fino all’omosessualità.

Dagli atti rinvenuti dall’ Archivo General de Simancas, la morte di Masaniello sarebbe da attribuirsi ad omicidio da alcuni esponenti della Terra d Lavoro e della capitaneria di Nicastro, ricompensati dalla Corona, dietro cui le mire degli ex sodali del pescivendolo ribelle, quali Genoino e l’arcivescovo Filomarino non mancarono.

Nell’immaginario partenopeo Masaniello prese la forma del rivoltoso per eccellenza, che smette la maschera resiliente della pulcinelleria e affronta a viso aperto la mestizia sociale e politica dell’oppressore: una tale connotazione fu fomentata durante gli anni della Rivoluzione napoletana di stampo giacobino del 1799, come si evince dalla dispersione seguitane dopo la soppressione seguitane con la controrivoluzione sanfedista del cardinale Ruffo da parte di Ferdinando IV.

Il continuum epico di Masaniello ha scavalcato la storia già con l’arte figurative attraverso i dipinti coevi di Micco Spadaro e i disegni di Aniello Falcione, entrando come protagonista della canzone, anche quella moderna con Pino Daniele in Je so Pazz, fino alla cucina con il dessert napoletano de “le palle di Masaniello”.